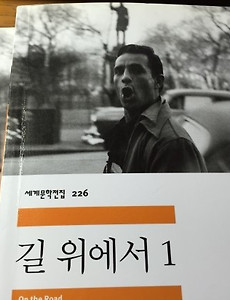

잭 케루악, 『길 위에서』 - 누구나 가슴 한켠에 '젊음' 하나쯤은 있는 법

잭 케루악, 『길 위에서』- 누구나 가슴 한켠에 '젊음' 하나쯤은 있는 법 나는 더 젊어지고 싶다거나, 나이를 먹기 싫다거나, 젊을 때가 더 좋았다거나 하는 그런 생각을 거의 하지 않는다. 5년 전, 10년 전, 15년 전, 20년 전을 떠올려보면 '으악' 소리를 지르고 싶을 정도로 부끄러운 일들부터 먼저 생각난다. 딱히 그 시절의 행동들을 후회하는 것은 아니지만, 역시 다시 돌아가고 싶지 않다. 만약 다시 돌아간다면 어떨까? 지금 시점에서 생각하면 부끄러울 법한 그런 짓들을 안 할까? 아마 다시 돌아가도 똑같은 짓을 하고, 나중에 똑같이 부끄러워할 것이다. 그걸 생각하면 도저히 젊어지는 걸 용납할 수가 없다. 그런 걸 생각하면 차라리 '노인'이 되고 싶을 정도다. 길게 이야기할 것 없이, 나는 '나의 ..

2017. 8. 14.

잭 케루악, 『길 위에서』 - 누구나 가슴 한켠에 '젊음' 하나쯤은 있는 법

잭 케루악, 『길 위에서』- 누구나 가슴 한켠에 '젊음' 하나쯤은 있는 법 나는 더 젊어지고 싶다거나, 나이를 먹기 싫다거나, 젊을 때가 더 좋았다거나 하는 그런 생각을 거의 하지 않는다. 5년 전, 10년 전, 15년 전, 20년 전을 떠올려보면 '으악' 소리를 지르고 싶을 정도로 부끄러운 일들부터 먼저 생각난다. 딱히 그 시절의 행동들을 후회하는 것은 아니지만, 역시 다시 돌아가고 싶지 않다. 만약 다시 돌아간다면 어떨까? 지금 시점에서 생각하면 부끄러울 법한 그런 짓들을 안 할까? 아마 다시 돌아가도 똑같은 짓을 하고, 나중에 똑같이 부끄러워할 것이다. 그걸 생각하면 도저히 젊어지는 걸 용납할 수가 없다. 그런 걸 생각하면 차라리 '노인'이 되고 싶을 정도다. 길게 이야기할 것 없이, 나는 '나의 ..

2017. 8. 14.