blog editor’s memo

‘청년’이든, ‘청소년’이든 일단 정체성을 표현하는 말 앞에 ‘청(靑)’자가 붙으면, 뭔가를 배워가는 사람이라는 느낌을 준다. 그럼 ‘중년’은? ‘노년’은? ‘인간’이라면 좋든 싫든 어쨌든, 죽을 때까지 배우고 있기는 하지만, 어쨌든 ‘중년’, ‘노년’은 ‘어딘가에 이르렀다’는 느낌이 강하다. 말하자면 이것은 삶에서 ‘배움’의 비중이 어느 정도나 되느냐하는 문제와 큰 관련이 있는 것 같다. 그냥 살던 대로 살면 ‘배움’의 비중이 한 없이 줄어들게 마련이다. 그러면 어떻게 될까? 아마 온 세상이 불편해질 것이다. ‘배움’을 멈춘다는 건 그런 것이다. 따라서 이 상태를 넘어서야 하는데, 삶에서 ‘배움’을 복원하는 것이 어디 쉬운 일이겠는가. 그렇기 때문에 ‘배우는 사람들’을 스승으로 삼아야 한다. 말하자면 ‘청년’과 ‘청소년’이 ‘배움을 멈춘 중, 노년’의 스승이 된다. 물론 반대의 경우도 생각해 볼 수 있겠다. 어쨌든, ‘스승’과 ‘제자’의 관계가 고정되어 있지 않은 이 관계가 확대될수록 각자가 누리는 ‘자유’도 더 커질 것이다. 20대 청년이 ‘청소년’을 찾아가 함께 책을 읽은 이유도 아마 거기에 있지 않을까?

밑줄긋기

녀석들에게서 무언가 말을 이끌어 내는 것 자체가 어려울 때도 많았으며 녀석들이 일상에서의 진지한 고민을 털어놓을 때 마땅한 대답을 주기 어려웠을 때도 있었다. 그러나 그 모든 어려움이 있었기에 나의 말이 녀석들에게 가닿을 때, 녀석들의 말이 나에게로 와닿을 때의 짜릿함 또한 느낄 수 있었다.

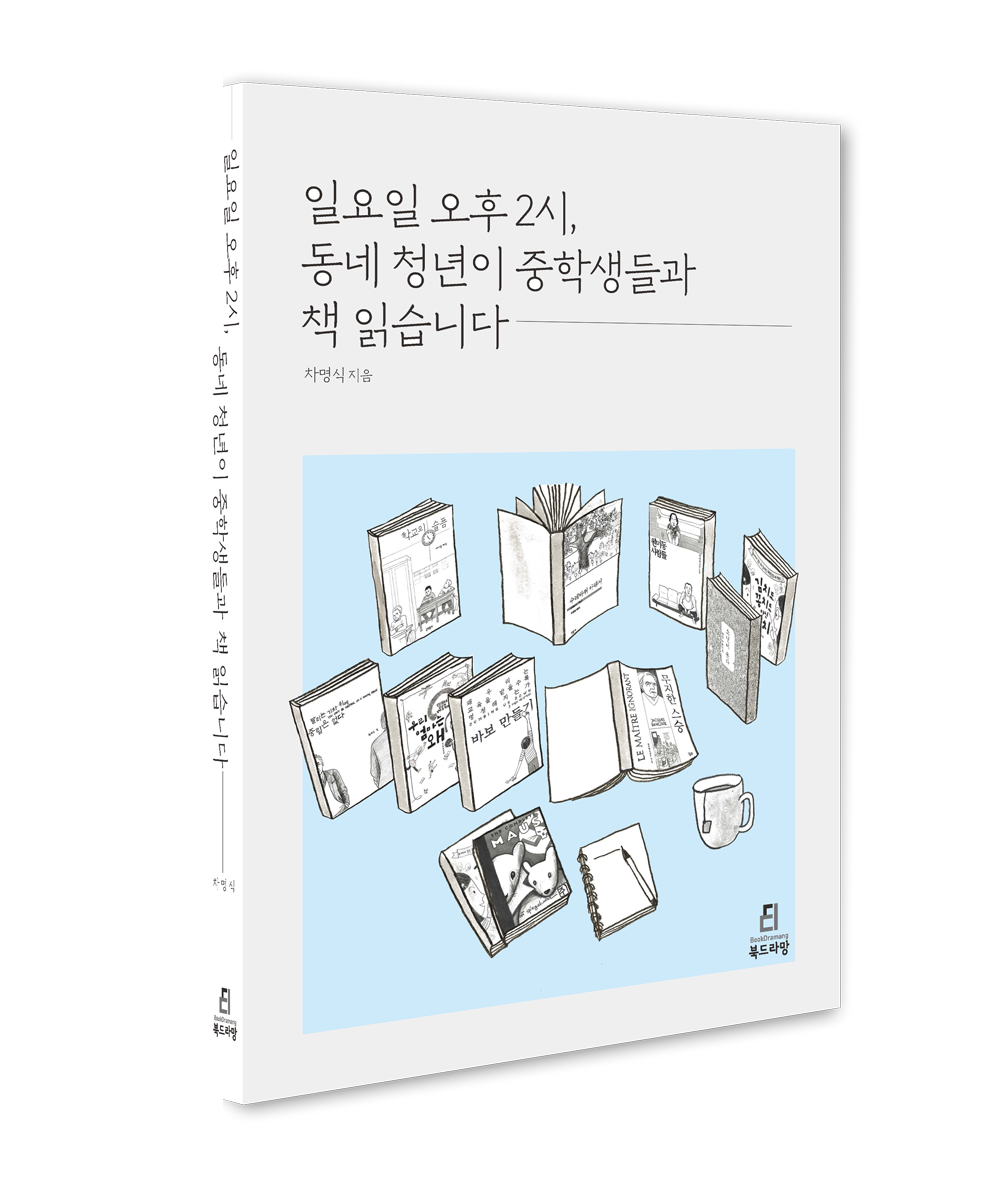

그 어려움과 짜릿함, 그것이야말로 동네 청년인 내가 중학생을 만난다는 것이다. 그것은 다시, 나와는 다른 일상을 살고 다른 책임과 의무를 가지며 다른 것들을 고민하는 그 누군가를 만난다는 것이다. 그것은 다시, 우연하고 낯선 만남을 통하여 서로의 삶에 변화를 일으킨다는 것이다. 더 많은 변화가 있는 삶을 사는 사람일수록 삶 속에서 더 많은 것들을 해낼 수 있다.(차명식, 『일요일 오후 2시, 동네 청년이 중학생들과 책 읽습니다』, 「들어가며」, 9쪽)

자, 다시 질문하자. 학교한 무얼하는 곳일까? ‘공부하는 곳’이라는 대답이 가장 먼저라 해도 ‘친구를 만나러 가는 곳’도 결코 틀린 대답은 아니다. 이미 아이들은 어른들의 생각과는 조금 다른 방식으로 학교를 만난다. 오직 ‘공부하는 곳’으로서의 학교의 엄숙하고 권위적인 이미지는 조금씩 학원으로, 독서실로 빠져나간다. 아이들은 여전히 학교에서 많은 시간을 보내지만 그 긴 시간 속의 틈새들은 조금씩 늘어 간다. 누군가는 그것을 ‘공교육의 붕괴’라 부르고, 또 많은 교사들이 학교가 역할을 잃을 것을 두려워하나, 글쎄, 문제는 그 빈틈을 낡은 방식으로 덕지덕지 틀어막는 것이 아니라 무엇으로 새롭게 채울까를 고민하는 것이 아닐까? (같은 책, 「봄에 읽은 학교 이야기」, 26~27쪽)

나는 대화를 하고 싶었다. 대화란 말의 응수타진이다. 때때로 말하고 때로는 들으면서 각자가 가진 생각을 나누며 곱씹고 키워 가는 것이 대화다. 대화는 나와는 다른 타자를 이해할 수 있는 유일한 방법이며, 동시에 나 자신을 변화시키고 성장시킬 수 있는 방법이기도 하다. 나는 아이들로 하여금 그 애들에게 너무나 익숙한 학교와 집을 다른 각도에서 보고 낯설게 느끼도록 했다. 하지만 바로 그렇게 함으로써, 낯섦 속에서 아이들이 내밷는 말과 글을 받아들임으로써 나 역시 학교와 집에 대한 새로운 질문들에 이르렀다. 마을에 대해서도 그랬고, 세상에 대해서도 그랬다. 나는 아이들에게 일방적으로 무언가를 전달하지 않기 위해 갖은 애를 썼다. 아이들을 낯설게 하고, 그를 통해 나 자신도 낯설어지고자 노력했다. 서로를 낯설게 만드는 대화 속에서 서로의 세계는 함께 변화하고 성장한다. (중략) 서로가 스승이면서, 동시에 제자이며 그리하여 벗이 된다. 그것을 일컬어 나는 교육이라고 부르고 싶다. (같은 책, 「에필로그」, 210~211쪽)

'이 책하고 인사하실래요 ▽' 카테고리의 다른 글

| 북드라망 한뼘리뷰 대회 - 『청년, 연암을 만나다』 메모 & 밑줄 (0) | 2021.04.19 |

|---|---|

| 북드라망 한뼘리뷰 대회 - 『청년, 니체를 만나다』 메모 & 밑줄 (0) | 2021.04.16 |

| 북드라망 한뼘리뷰 대회 - 『뉴욕과 지성』 메모 & 밑줄 (0) | 2021.04.15 |

| ‘북튜브 고전학교’ 1111명 돌파 기념 이벤트 (0) | 2021.04.13 |

| 북드라망 한뼘리뷰 대회 - 『다른 이십대의 탄생』 메모와 밑줄 (0) | 2021.04.12 |

| 어쩌다가 ‘인문학 세미나’를 하게 되었을까? (0) | 2021.02.01 |

댓글