"군자는 신독해야 한다" 『중용』에서 말하는 '신독'이란?

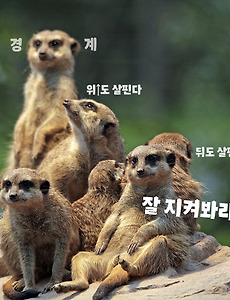

군자의 전전긍긍, 신독(愼獨) 도라는 것은 잠시라도 떨어질 수 없다. 떨어질 수 있다면 성을 따르는 도가 아니다. 그러므로 군자는 다른 사람이 보지 않아도 신중히 행동한다. 다른 사람이 듣지 않아도 도에서 벗어날까 두려워한다. (道也者, 不可須臾離也. 可離, 非道也. 是故, 君子戒愼乎其所不睹, 恐懼乎其所不聞.) (도야자, 불가수유리야. 가리, 비도야. 시고, 군자계신호기소부도, 공구호기소불문.) 은밀한 곳보다 더 잘 보이는 곳은 없다. 작은 일보다 더 분명하게 나타나는 일은 없다. 그러므로 군자는 신독(愼獨)한다. (莫見乎隱, 莫顯乎微, 故君子愼其獨也.) (막현호은, 막현호미, 고군자신기독야.)- 『중용』의 두번째, 세번째 문장 군자는 늘 전전긍긍하는 자다. 다른 사람이 보지 않아도 제멋대로 하지 않고,..

2016. 6. 16.

"군자는 신독해야 한다" 『중용』에서 말하는 '신독'이란?

군자의 전전긍긍, 신독(愼獨) 도라는 것은 잠시라도 떨어질 수 없다. 떨어질 수 있다면 성을 따르는 도가 아니다. 그러므로 군자는 다른 사람이 보지 않아도 신중히 행동한다. 다른 사람이 듣지 않아도 도에서 벗어날까 두려워한다. (道也者, 不可須臾離也. 可離, 非道也. 是故, 君子戒愼乎其所不睹, 恐懼乎其所不聞.) (도야자, 불가수유리야. 가리, 비도야. 시고, 군자계신호기소부도, 공구호기소불문.) 은밀한 곳보다 더 잘 보이는 곳은 없다. 작은 일보다 더 분명하게 나타나는 일은 없다. 그러므로 군자는 신독(愼獨)한다. (莫見乎隱, 莫顯乎微, 故君子愼其獨也.) (막현호은, 막현호미, 고군자신기독야.)- 『중용』의 두번째, 세번째 문장 군자는 늘 전전긍긍하는 자다. 다른 사람이 보지 않아도 제멋대로 하지 않고,..

2016. 6. 16.