[씨앗문장] 오로지 쓴다는 것

두려워하지 않고, 뒤돌아보지 않고, 오로지 쓴다 잃을 게 없는 자는 세 가지가 없다. 첫째, 두려움이 없고, 둘째, 희망이 없으며, 셋째, 절망이 없다. 루쉰이 그러지 않았는가. 절망은 허망하다고, 희망이 그러하듯이. 이옥은 쓰되, 절망하지는 않는다. 쓰되, 그걸로 무언가를 얻기를 기대하지도 않는다. 그냥 쓴다. 반성하지 않고, 두려워하지 않고, 뒤돌아보지 않고, 오로지 쓴다. 그게 그가 할 수 있는 유일한, 최고의 저항이었으므로! - 채운, 『글쓰기와 반시대성, 이옥을 읽는다』, 북드라망, 2013, 31쪽 글로 쓰거나, 입으로 말하지 않더라도, 누구에게나 자신조차 의식하지 않고 있었던 인생의 신념 같은 게 있는 법이다. 나의 경우엔 그 신념이 와르르 무너지고 난 다음에야 그것이 있었던 것임을 알았다...

2014. 7. 18.

[씨앗문장] 오로지 쓴다는 것

두려워하지 않고, 뒤돌아보지 않고, 오로지 쓴다 잃을 게 없는 자는 세 가지가 없다. 첫째, 두려움이 없고, 둘째, 희망이 없으며, 셋째, 절망이 없다. 루쉰이 그러지 않았는가. 절망은 허망하다고, 희망이 그러하듯이. 이옥은 쓰되, 절망하지는 않는다. 쓰되, 그걸로 무언가를 얻기를 기대하지도 않는다. 그냥 쓴다. 반성하지 않고, 두려워하지 않고, 뒤돌아보지 않고, 오로지 쓴다. 그게 그가 할 수 있는 유일한, 최고의 저항이었으므로! - 채운, 『글쓰기와 반시대성, 이옥을 읽는다』, 북드라망, 2013, 31쪽 글로 쓰거나, 입으로 말하지 않더라도, 누구에게나 자신조차 의식하지 않고 있었던 인생의 신념 같은 게 있는 법이다. 나의 경우엔 그 신념이 와르르 무너지고 난 다음에야 그것이 있었던 것임을 알았다...

2014. 7. 18.

[고전 인물로 다시 읽기] 조선 '훈남 아티스트'. 김홍도

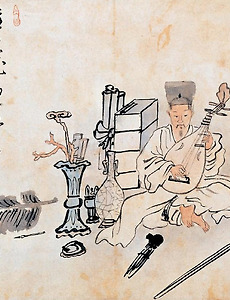

문인의 뜻 화폭에 품고 그림의 道 넓히다- 조선 ‘훈남 아티스트’, 김홍도 김홍도, 그림으로 길(道)을 넓히다 서책더미와 서화 두루마리, 지필연묵, 파초잎사귀, 칼, 호리병, 생황 등이 여기저기 툭툭 흩어진 방안. 그 가운데 사방관을 쓴 맨발의 선비가 당비파를 연주하고 있다. 일체의 배경이 생략된 때문인지 사물들은 비파 소리와 함께 공간을 부유하는 듯하고, 선비의 표정은 흡사 다른 시공간을 사는 듯, 꿈을 꾸는 듯, 아련하다. “종이로 만든 창과 흙벽으로 된 집에 살며 종신토록 벼슬하지 않고 그 안에서 시나 읊조리며 살려 하네”라는 화제(畵題)는 주인공이 지향하는 삶의 태도일 터. 일명, 포의풍류(布衣風流). 김홍도(金弘道, 1745~1806?)의 자화상이 있다면, 아마도 이 그림일 것이다. 아름다운 풍..

2014. 6. 23.

[고전 인물로 다시 읽기] 조선 '훈남 아티스트'. 김홍도

문인의 뜻 화폭에 품고 그림의 道 넓히다- 조선 ‘훈남 아티스트’, 김홍도 김홍도, 그림으로 길(道)을 넓히다 서책더미와 서화 두루마리, 지필연묵, 파초잎사귀, 칼, 호리병, 생황 등이 여기저기 툭툭 흩어진 방안. 그 가운데 사방관을 쓴 맨발의 선비가 당비파를 연주하고 있다. 일체의 배경이 생략된 때문인지 사물들은 비파 소리와 함께 공간을 부유하는 듯하고, 선비의 표정은 흡사 다른 시공간을 사는 듯, 꿈을 꾸는 듯, 아련하다. “종이로 만든 창과 흙벽으로 된 집에 살며 종신토록 벼슬하지 않고 그 안에서 시나 읊조리며 살려 하네”라는 화제(畵題)는 주인공이 지향하는 삶의 태도일 터. 일명, 포의풍류(布衣風流). 김홍도(金弘道, 1745~1806?)의 자화상이 있다면, 아마도 이 그림일 것이다. 아름다운 풍..

2014. 6. 23.